- Details

Konferenz

Wertvolle Beiträge zur Internationalen Konferenz über Phänomene in ionisierten Gasen (ICPIG)

Im Juli wurden wissenschaftliche Arbeiten des SFB 1316 in vier Vorträgen und mehreren Postern in Aix-en-Provence während der ICPIG-Konferenz vorgestellt. Auf dieser Konferenz sind verschiedene Bereiche der Plasmaphysik vertreten: Modellierung und Experimente, von der Grundlagenforschung bis hin zu Anwendungen. SFB-Mitglieder aus den Fachbereichen Physik, Chemie und Ingenieurwesen beteiligten sich aktiv am regen wissenschaftlichen Austausch. Ein Highlight war eine Exkursion zum ITER-Standort, dem großen Forschungsreaktor für Fusion, der derzeit in Cadarache gebaut wird.

- Details

AUSZEICHNUNGEN

Gratulation an Dr. Steffen Schüttler!

Steffen verteidigte erfolgreich seine Dissertation zum Thema "Plasma chemistry of H2O2 generation in atmospheric pressure plasma jets: from gas to liquid phase".

In seiner Doktorarbeit untersuchte der die Produktion von H2O2 von der Gasphase bis in die Flüssigkeit, in der Biomoleküle mit Hilfe von H2O2 verändert wurden. Seine Arbeit trägt einen wesentlichen Schritt zur Biokatalyse bei.

- Details

Auszeichnungen

Gratulation an Dr. David Steuer!

Herzlichen Glückwunsch an David Steuer, der erfolgreich seine Dissertation zum Thema "Discharge Characteristics of a Micro Cavity Plasma Array in Helium-Oxygen Mixtures: Oxygen as a Model System for Plasma Catalytic Applications" verteidigte.

In seiner Dioktorarbeit untersuchte er den Einfluss von Sauerstoff auf dielektrisch behinderte Entladungen, die für die Plasmakatalyse eingesetzt werden können.

- Details

Konferenz

DPG Göttingen 2025

Vom 31. März bis 4. April 2025 fand die Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG), Sektion Materie und Kosmos, in Göttingen statt.

Der SFB 1316 beteiligte sich an der Frühjahrstagung mit drei eingeladenen Vorträgen, zahlreichen Vorträgen und Posterpräsentationen. Mit den Beiträgen stellten wir nicht nur die Forschungsarbeit des SFB 1316 vor, sondern bemühten uns auch um einen aktiven Austausch mit Forscher:innen, um das Netzwerk und die gute Zusammenarbeit zu stärken.

- Details

Auszeichnungen

Herausragende Masterarbeit

Herzlichen Glückwunsch an Robin Labenski zum Gewinn des Studentenpreises für seine Masterarbeit an der Ruhr-Universität Bochum!

Seine Masterarbeit „Laserinduzierte Beeinflussung von Ladungen in einer dielektrischen Barriereentladung unter Atmosphärendruck“ befasst sich mit der Verbesserung von Plasmakatalysatoren unter Verwendung eines Metallgitterarrays mit Kavitäten mit Durchmessern zwischen 50 und 200 µm. Mit Hilfe eines Nd:YAG-Lasers konnten die Oberflächenladungen des Reaktors manipuliert werden, um das Verhalten der Entladung zu untersuchen.

Das von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DFG) geförderte Projekt A6 des SFB 1316, in dem diese Arbeit angesiedelt war, scheint sehr erfolgreich zu sein, um diesen Preis zu gewinnen. 2021 gewann David Steuer den Preis für seine Masterarbeit und 2023 gewann Henrik van Impel den Preis mit seiner Bachelorarbeit.

- Details

Konferenz

Eingeladener Vortrag bei der GEC

Im Oktober 2024 wurde Prof. Dr. Judith Golda eingeladen, auf der 77th Annual Gaseous Electronics Conference in San Diego, USA, einen Vortrag zum Thema „Plasma-Oberflächen-Wechselwirkung in der Plasmakatalyse“ zu halten. In ihrem 30-minütigen Vortrag gab sie einen Überblick über die aktuelle Forschung zur Kombination von Plasmen mit Katalysatoren, um z.B. erneuerbare Energie in chemischen Formen zu speichern. Das Design und die Diagnostik von Atmosphärendruck-Nichtgleichgewichtsplasmen war ebenso ein Schwerpunkt wie die theoretische und experimentelle Forschung in diesem Gebiet. Insbesondere wurden Anwendungen wie die Biokatalyse, die Gasumwandlung und die Modifizierung von Katalysatoroberflächen für Prozesse wie die Elektrolyse diskutiert.

- Details

Konferenz

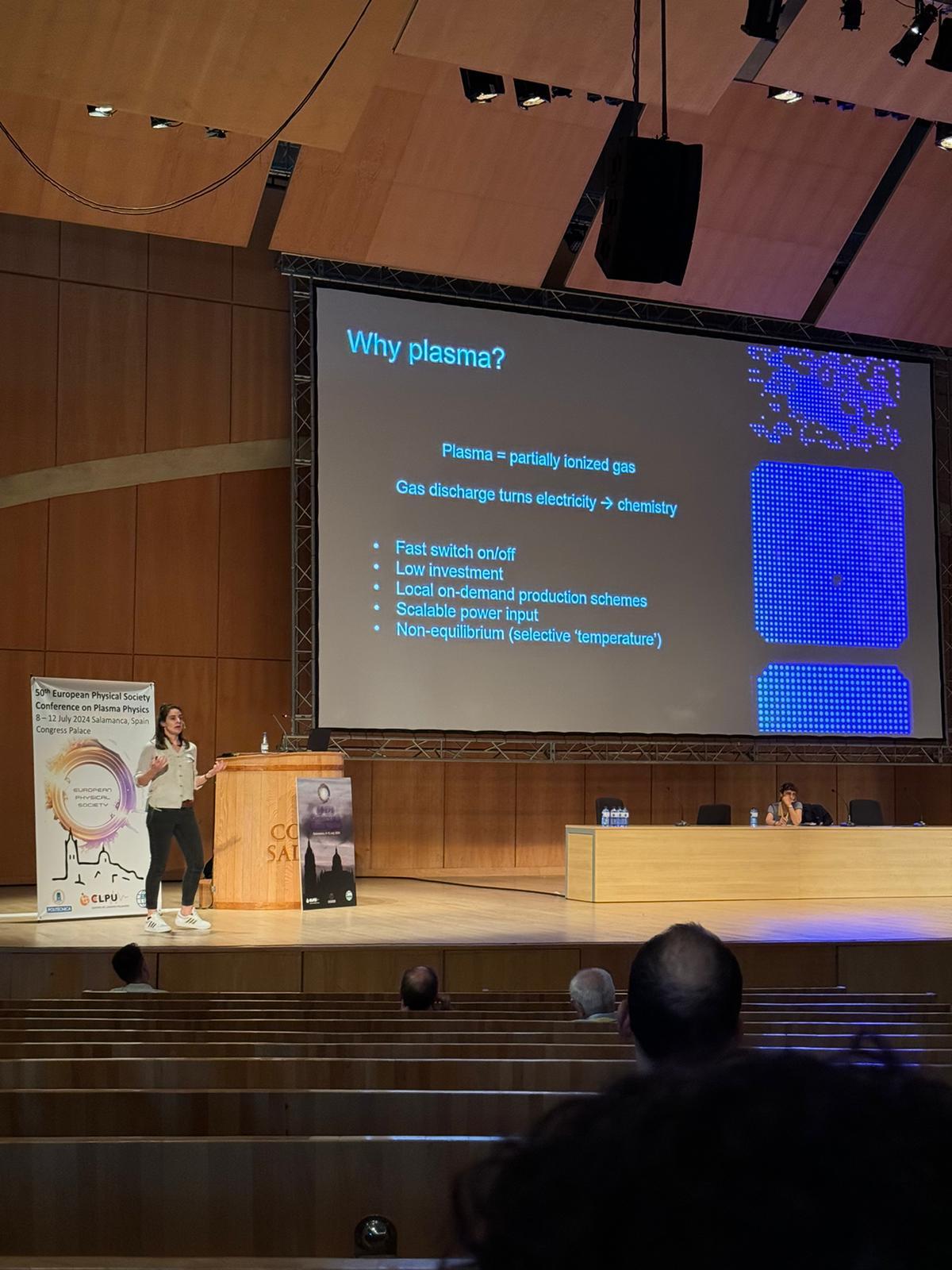

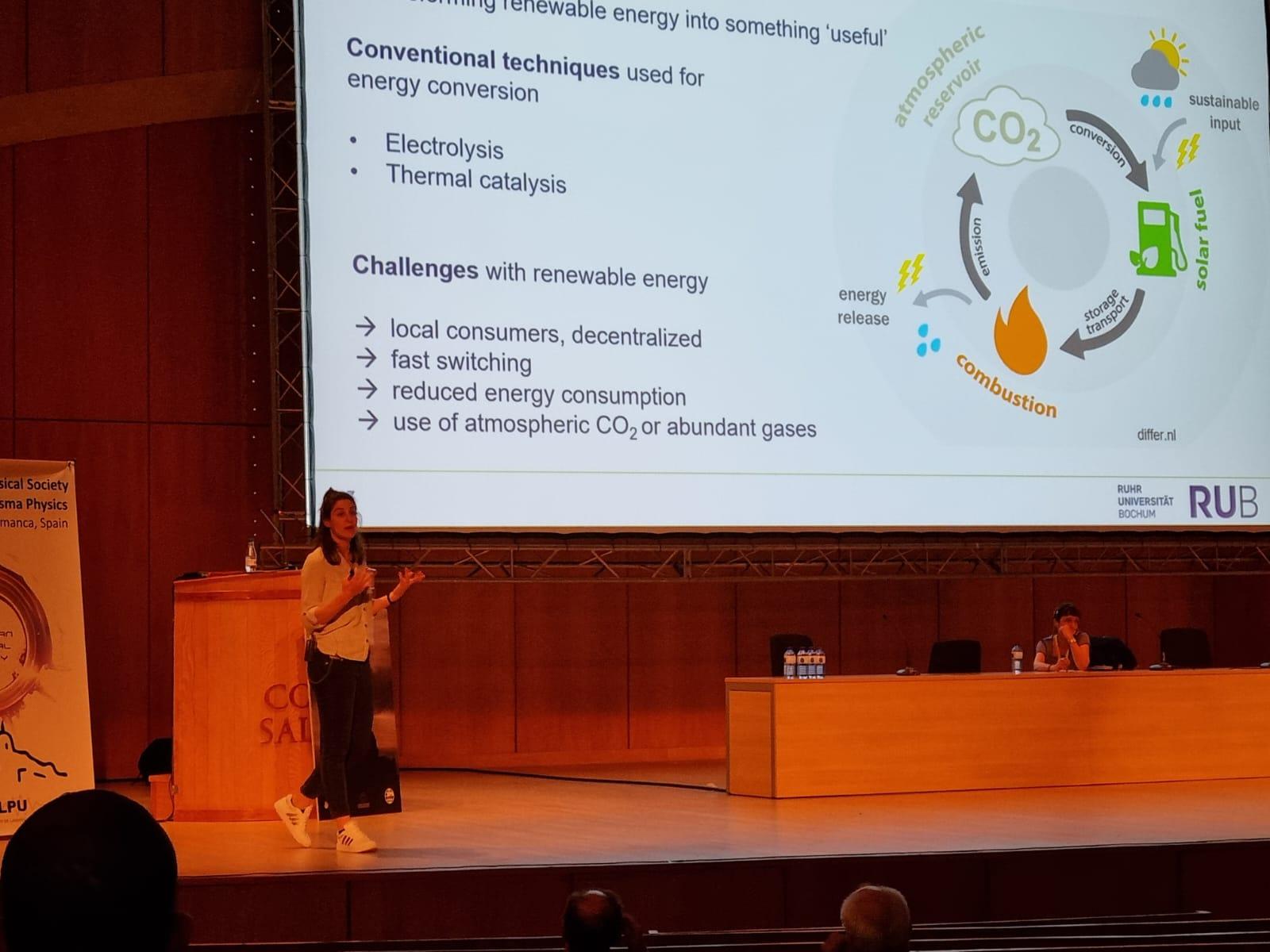

Eingeladener Plenarvortrag

Im Juli 2024 wurde Prof. Dr. Judith Golda eingeladen, auf der 50. EPS-Konferenz für Plasmaphysik in Salamanca, Spanien, einen Plenarvortrag über Atmosphärendruckplasmen zu halten.

Der Vortrag mit dem Titel „Atmosphärendruckplasmen: Von den Grundlagen zu Umweltanwendungen“ gab einen Überblick über den aktuellen Stand der Plasmakatalyse. Niedertemperaturplasmen werden seit mehr als fünf Jahrzehnten für Oberflächenmodifikationen eingesetzt. Dennoch sind bisher zahlreiche Plasma-Oberflächen-Wechselwirkungen unerforscht. Insbesondere der Nicht-Gleichgewichtscharakter von Niedertemperaturplasmen scheint ein vielversprechender Kandidat zur Verbesserung der allgemein bekannten thermischen Katalyse zu sein. Die Plasmakatalyse könnte beispielsweise bei der Speicherung erneuerbarer Energie in weiterverwendbaren Chemikalien (z.B. Bio-Kraftstoff) helfen, effizientere Prozesse zu finden.